光害って何?星が見えないだけでしょ?

はじめに byとある大学生その1

せっかく記事を開いていただいていきなりで悪い気もしますが、窓の外の空を少し見上げてみてください。 もし今の天気が晴れならば、みなさんは今宇宙へ目を向けたわけです。(もちろん地球も宇宙の一部だと言ってしまえばそれまでですが) しかし、無数の星・天の川が見えたという方がどれほどいるでしょうか? 私たちは宇宙を地球の大気越しに見ています。大気や大気中に浮遊している細かい物質は透明なように見えて、なにか強い光源があるとその光を散乱・反射し、空は照らされたように明るくなります。 今が昼ならば太陽が、今夜月が出ているならその月が空を照らし、暗い星の光をかき消してしまいます。 では、どれも出ていない夜に星が見えないというのは?その原因となる光こそが、みなさんの住んでいる町の光です。この記事では、この光と星空の関係について掘り下げていこうと思います。光害とは

みなさんは「光害」と言う言葉を聞いたことがありますか? 聞いたことがある人の多くは、前述のような町明かりの影響で夜に星が見えにくくなることをイメージするかと思います。 実際その通りではあって、暗い星の光が都市などからの人工光によって見えにくくなることは光害の1つの具体例です。 それだけではなく、「光害」はさらに広い意味を持っています。環境省によるガイドラインでは詳しく定義されており、まとめると ・良好な照明環境(照明に関して景観や周辺環境に配慮が十分された状況)の形成が ・照明から(照らしたい対象以外へ)漏れた光によって ・阻害されることや、阻害されたことによる悪影響 とされています。平成10年のガイドラインですので、既にもう20年の歴史のある定義です。 この定義に「星空が見えにくくなる」といった文言は入っていません。星空はあくまで「照明周辺の景観」の一例にすぎず、他にも様々な悪影響の出方があります。 ガイドラインで例として挙がっているのは ・夜行性の動物や光に集まる昆虫の生態への影響、家畜の代謝機能が狂うことによる異常行動 ・野生植物や農作物への影響(生育障害や街路樹の変形) ・まぶしすぎる照明による歩行者、自動車運転手への危険 光害の影響が「星が見えなくなるだけ」、なら困るのは星に興味のある人だけかもしれません。しかし、他にも自然環境にいくつもの悪影響を与える問題であるのが実際であり、そういった意味では星・宇宙に興味の無い人も真剣に対策に向き合っていくべき問題といえるでしょう。星空への影響と対策

ここからは星空への影響を中心に話を進めていきます。 光害の対策については2つのアプローチがあります。1つは光害を起こさないようにしようと、もう1つは人工光で照らされた空でもなんとか天体の光を捉えようというアプローチです。 暗い星空の保護を中心に世界的に光害対策に取り組む国際ダークスカイ協会(IDA)は、照明器具の工夫を呼び掛けています。全く灯りの無い夜道というのは防犯の面でも不安です。 しかし逆に言うと、道さえ照らしてしまえば街灯はその役目を100%果たします。真下の道路以外に、たとえば上空方向へ漏れる光を無くすということは大きな工夫です。 【IDAが悪い例と挙げている街灯の写真】

【IDAが悪い例と挙げている街灯の写真】  【IDAが工夫例として挙げている街灯写真】 ちなみにIDAの活動には「星空保護区」を指定して世界でも特に暗い夜空の保護を行うというものがありますが、今年その保護区に石垣島が指定されました。日本からは初めての制定となります。

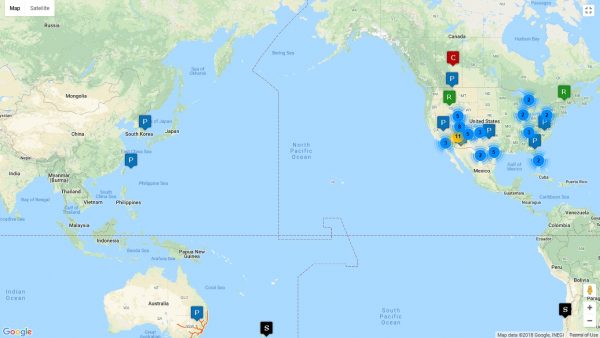

【IDAが工夫例として挙げている街灯写真】 ちなみにIDAの活動には「星空保護区」を指定して世界でも特に暗い夜空の保護を行うというものがありますが、今年その保護区に石垣島が指定されました。日本からは初めての制定となります。  【IDAによる保護区の地図】 では、町明かりに照らされた空からはどうすれば天体観測を楽しむことができるのでしょうか。 光害を引き起こす光には、ある特徴があります。

【IDAによる保護区の地図】 では、町明かりに照らされた空からはどうすれば天体観測を楽しむことができるのでしょうか。 光害を引き起こす光には、ある特徴があります。

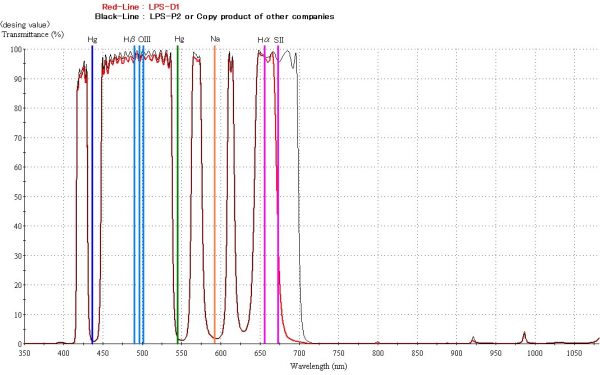

街灯に使われる光を詳しく見てみると、ごく一部の特定の色の光だけが強く光っていることが分かります。この色の光だけをブロックするフィルターを望遠鏡の接眼レンズやカメラのレンズに取り付けると、人工光だけが遮られ、埋もれていた天体の光だけを観察・撮影できるという要領です。

街灯に使われる光を詳しく見てみると、ごく一部の特定の色の光だけが強く光っていることが分かります。この色の光だけをブロックするフィルターを望遠鏡の接眼レンズやカメラのレンズに取り付けると、人工光だけが遮られ、埋もれていた天体の光だけを観察・撮影できるという要領です。  青・緑・黄の箇所にHg Hg Naと記されている線が人工光特有の色です。 黒と赤の波線が、それぞれの光を通す割合を示しており、この付近だけが0%近くとブロックされており残りの部分は90%以上の光が通過しています。 ただ、近年照明器具がLEDに交換されていることが懸念されています。

青・緑・黄の箇所にHg Hg Naと記されている線が人工光特有の色です。 黒と赤の波線が、それぞれの光を通す割合を示しており、この付近だけが0%近くとブロックされており残りの部分は90%以上の光が通過しています。 ただ、近年照明器具がLEDに交換されていることが懸念されています。  LEDはどの色の光もまんべんなく放っており、従来の様に選択的にブロックすることが難しくなっています。 一応はLEDにうまく対応したフィルターも登場している他、逆に星雲などの天体が出す特有の色の光だけを通すフィルターも存在します。 しかしこれまであげてきたフィルターは必ずしも安価ではなく、また肉眼で夜空を見上げるときには使用が困難であり、完全な解決とはとても言えないです。 今ある美しい星空を守るためにも、また現在明るく照らされている夜空に少しでも星を取り戻すためにも、ぜひ自分の手のつけられる人工光に気をつけてみてください。

LEDはどの色の光もまんべんなく放っており、従来の様に選択的にブロックすることが難しくなっています。 一応はLEDにうまく対応したフィルターも登場している他、逆に星雲などの天体が出す特有の色の光だけを通すフィルターも存在します。 しかしこれまであげてきたフィルターは必ずしも安価ではなく、また肉眼で夜空を見上げるときには使用が困難であり、完全な解決とはとても言えないです。 今ある美しい星空を守るためにも、また現在明るく照らされている夜空に少しでも星を取り戻すためにも、ぜひ自分の手のつけられる人工光に気をつけてみてください。

光害による人、動植物への影響 byとある阪大生その2

つづいて近年流行りのLEDが動植物にどのような影響を与えるのかのかについてお話ししたいと思います。LEDは自然光に近く、そのエネルギー効率のよさから省エネだとして、広く普及しています。しかし過度なLEDの光は人だけでなく、ほぼすべての生物に影響を及ぼします。ここではLEDによる生物への被害について以下の2点についてお話ししたいと思います。概日リズムへの影響

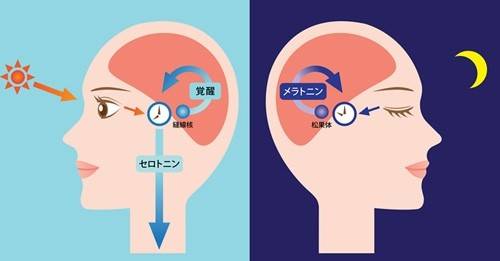

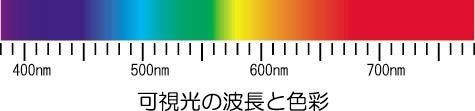

まずは概日リズムとは何か、どんな機能なのかについて説明しましょう。概日リズムとは人に限らず動植物や菌類など、ほぼすべての生物がもっている機能で、一日の長さを体の中で概算で計り、認知する機能です。昔から「体内時計」という言葉がありますが、この概日リズムがまさに体内時計にあたるわけです。 ○概日リズムの役割 人の概日リズムはホルモンの一つであるメラトニンと深い関係にあります。メラトニンは左右の脳をつなぐ橋の中央部に存在する、松果体というところから分泌されています。強い光を浴びるとメラトニンの分泌量は減り、夜になりあたりが暗くなってくるとメラトニンの分泌量が増えます。そして体内のメラトニン量が増えると体が眠気を覚え、寝るようになります。 さて、先ほど光を浴びる、と言いましたが、これは文字通り全身で浴びる、というわけではありません。なぜなら、人が光を感知できるのは目だけだからです。目から入ってきた光の情報が松果体に伝わることでメラトニンの分泌量が調整されているのです。つまり、目から入る光の強さによって私たちの概日リズムが調整されているといえます。 【メラトニンの分泌(引用:日経Gooday) そのため、過度な光は人の就寝リズム、生活リズムを乱し、体調を壊すことにもつながります。夜寝る前にスマートフォンやテレビ、パソコンなどの光を出すものを見るのはよくないといわれるのはこれが理由です。 では概日リズムが狂うとどのような症状が現れるのでしょうか。真っ先にあげられるのは睡眠障害でしょう。日長のリズムが狂うことで夜眠れなくなったり、日中眠くなったりします。夜寝たい時間に眠くなく、逆に日中の起きていないといけない時間に眠くなってしまうのはストレスのもとにもなります。そのほかハーバード大学があげている事例としては、睡眠障害がからくる免疫力の低下、肥満になりやすくなる、高血圧、糖尿病のリスクが高まるなどがあげられます。睡眠がしっかりととれないために生活習慣病を発症してしまうのでしょう。 ○LEDによる光害が概日リズムに及ぼす影響 ある研究によると、波長が460~480nmの光を浴びた強さと時間に応じてメラトニンの分泌が抑制されるという報告があります。460~480nmの光とはどのような光でしょうか?図を見てもらえれば、だいたい青色の光であることがわかると思います。少し前から話題にのぼっている「ブルーライト」がこれにあたるのかもしれません。

【メラトニンの分泌(引用:日経Gooday) そのため、過度な光は人の就寝リズム、生活リズムを乱し、体調を壊すことにもつながります。夜寝る前にスマートフォンやテレビ、パソコンなどの光を出すものを見るのはよくないといわれるのはこれが理由です。 では概日リズムが狂うとどのような症状が現れるのでしょうか。真っ先にあげられるのは睡眠障害でしょう。日長のリズムが狂うことで夜眠れなくなったり、日中眠くなったりします。夜寝たい時間に眠くなく、逆に日中の起きていないといけない時間に眠くなってしまうのはストレスのもとにもなります。そのほかハーバード大学があげている事例としては、睡眠障害がからくる免疫力の低下、肥満になりやすくなる、高血圧、糖尿病のリスクが高まるなどがあげられます。睡眠がしっかりととれないために生活習慣病を発症してしまうのでしょう。 ○LEDによる光害が概日リズムに及ぼす影響 ある研究によると、波長が460~480nmの光を浴びた強さと時間に応じてメラトニンの分泌が抑制されるという報告があります。460~480nmの光とはどのような光でしょうか?図を見てもらえれば、だいたい青色の光であることがわかると思います。少し前から話題にのぼっている「ブルーライト」がこれにあたるのかもしれません。  【可視光の波長と色(引用:青木転写)】 先ほどLEDが従来の明かりのような単一の光を放つものではなく、太陽光のようにまんべんなく光を放つ、ということをお話ししました。さらにLEDの光を放つ物質にはほかの光よりも青色の光を強く放つ性質があります。 そのため、夜間に過度にLEDの光を目にすることはメラトニンの分泌量を減少させ、リズムを壊してしまうのです。

【可視光の波長と色(引用:青木転写)】 先ほどLEDが従来の明かりのような単一の光を放つものではなく、太陽光のようにまんべんなく光を放つ、ということをお話ししました。さらにLEDの光を放つ物質にはほかの光よりも青色の光を強く放つ性質があります。 そのため、夜間に過度にLEDの光を目にすることはメラトニンの分泌量を減少させ、リズムを壊してしまうのです。

夜道での危険

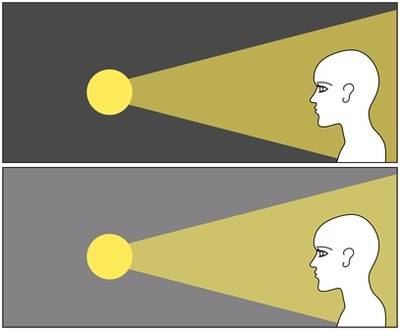

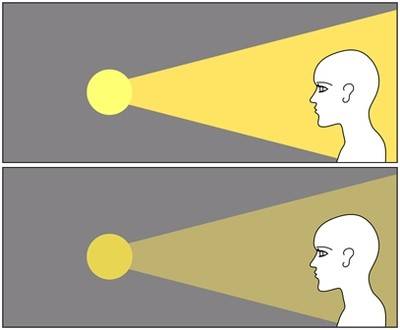

「グレア」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは光がまぶしいために不快感や物の見えにくさを生じることを言います。照明器具の設計や光の強さを誤ると、このグレアを引き起こすことがあります。 それではグレアを生じるメカニズムとそれによる被害についてお話しします。 ○グレアを生じるメカニズム グレアを生じる状況は人や周囲の環境によるとされていますが、大きく3つの原因が考えられます。 (1)光源自体の輝度 図のように光源自体の輝度(明るさ)が大きいとグレアの程度が大きくなります。つまり上の人の方がより強いグレアを感じていることになります。 【光源の輝度によるグレア】 (2)光源と背景の輝度差 図の上の人の場合のように、背景と光源との輝度の差が大きいほどグレアの程度が大きくなります。

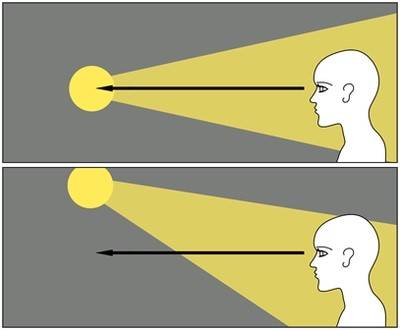

【光源の輝度によるグレア】 (2)光源と背景の輝度差 図の上の人の場合のように、背景と光源との輝度の差が大きいほどグレアの程度が大きくなります。  【輝度差によるグレア】 (3)光源との距離、目に入る光源の角度 図の上の人は、下の人に比べ光源と目との距離が近く、また目に水平方向で光が入っています。こういう場合はより程度の大きなグレアとなります。

【輝度差によるグレア】 (3)光源との距離、目に入る光源の角度 図の上の人は、下の人に比べ光源と目との距離が近く、また目に水平方向で光が入っています。こういう場合はより程度の大きなグレアとなります。  【距離および角度によるグレア】 ○グレアによる被害 上ではグレアのメカニズムについて説明しました。たかが光なのに、そんなに気するほどのものなのか、と思う方もいるかもしれません。しかし、このグレアが事故につながるのです。 車のライトを直接見たことはあるでしょうか。かなり明るいのはみなさんご存じだとお思います。夜間、30分ほど外にいている歩行者や自転車運転者は、目が暗いのに慣れています。(これを暗順応していると言います)この暗順応した目に車のライトは強すぎ、夜間に車のライトが目に入ると、瞬間的にグレアが生じます。これによって一時的にですが、周囲の認知ができなくなります。しかしたとえ一時的であっても、車が往来する中、目からの情報がシャットアウトされるのはすごく危険です。 またこれは歩行者だけでなく、自動車運転者にも影響があります。対向車のライトの近くに歩行者が入ってしまうと、運転者はライトの近くのものがわからなくなり、歩行者がいることに気づけず、事故につながります。これは蒸発現象とも呼ばれています。 ○LEDとグレア LEDは光の指向性が強い、言い換えれば狭い方向に強い光を放つ性質があります。LEDはその明るさが大きく、指向性が強いため先ほど挙げた原因のうち、2つが自然と満たされる状況にあるのです。そのため、LEDは従来の照明器具に比べグレアを生じやすいといえます。

【距離および角度によるグレア】 ○グレアによる被害 上ではグレアのメカニズムについて説明しました。たかが光なのに、そんなに気するほどのものなのか、と思う方もいるかもしれません。しかし、このグレアが事故につながるのです。 車のライトを直接見たことはあるでしょうか。かなり明るいのはみなさんご存じだとお思います。夜間、30分ほど外にいている歩行者や自転車運転者は、目が暗いのに慣れています。(これを暗順応していると言います)この暗順応した目に車のライトは強すぎ、夜間に車のライトが目に入ると、瞬間的にグレアが生じます。これによって一時的にですが、周囲の認知ができなくなります。しかしたとえ一時的であっても、車が往来する中、目からの情報がシャットアウトされるのはすごく危険です。 またこれは歩行者だけでなく、自動車運転者にも影響があります。対向車のライトの近くに歩行者が入ってしまうと、運転者はライトの近くのものがわからなくなり、歩行者がいることに気づけず、事故につながります。これは蒸発現象とも呼ばれています。 ○LEDとグレア LEDは光の指向性が強い、言い換えれば狭い方向に強い光を放つ性質があります。LEDはその明るさが大きく、指向性が強いため先ほど挙げた原因のうち、2つが自然と満たされる状況にあるのです。そのため、LEDは従来の照明器具に比べグレアを生じやすいといえます。

さいごに

街中の街頭にLEDを使うな、というのは横暴な気がします。実際LEDはエネルギー効率がよく、その点では環境にいいといえます。しかし、人をはじめとした生物や、景観、星空に悪影響を与えるのはよくないと思います。すべての明かりに対策を講じるのは難しいでしょう。IDAが工夫例として挙げているような照明が増えていくことを願います。光害に取り組む県「鳥取県」取材→http://spacemgz-telstar.com/article/feature/a202